Un paso decisivo en el devenir histórico hispano fue la ocupación de las tierras peninsulares por los ejércitos romanos. El punto de partida fue la pugna sostenida por la entonces república romana con Cartago, que había ocupado, a mediados del siglo III antes de Cristo, la península Ibérica. Roma logró conquistar las principales bases de los cartagineses en suelo hispano, Carthago Nova y Gades. No obstante, a raíz de aquel éxito los romanos, que en un principio se habían asentado solamente en las zonas costeras del este y del sur de la península Ibérica, decidieron incorporar a sus dominios el conjunto de las tierras ibéricas.

El proceso concluyó en el siglo I antes de Cristo, no sin encontrar en ocasiones fuertes resistencias, como la del dirigente lusitano Viriato, asesinado en el año 139 antes de Cristo; la de la ciudad celtíbera de Numancia, rendida a Roma en el año 133 antes de Cristo, o, en última instancia, la de los cántabros y astures, a los que terminó derrotando, el año 19 antes de Cristo, el propio Augusto. Los motivos que impulsaron a los romanos a interesarse por la península Ibérica eran tanto económicos como estratégicos. Hispania proveía a Roma ante todo de metales, pero también le aportaba soldados y mano de obra. Por otra parte, los romanos fueron los que decidieron utilizar el nombre de Hispania para referirse al solar ibérico, término del que derivarían las posteriores palabras romances España, en castellano, o Espanya, en catalán.

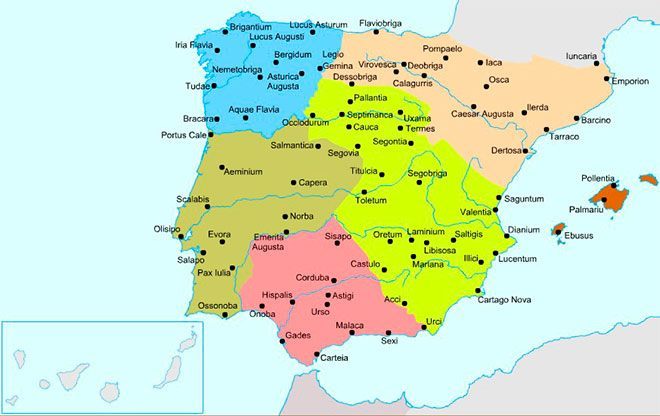

Hispania pasó a formar parte del poderoso Imperio que tenía su centro vital en la ciudad de Roma. La Hispania romana tuvo en un primer momento dos provincias, la Citerior y la Ulterior. Posteriormente fue dividida en un mosaico de provincias, tales como la Tarraconense, la Gallaecia, la Cartaginense, la Lusitania, la Bética y la Mauritania Tingitana, esta última referida al norte de Africa, y la posterior de la Baleárica. Los romanos aprovecharon a fondo las posibilidades económicas de Hispania, en particular sus explotaciones mineras, que eran propiedad del Estado. En el distrito minero de Carthago Nova, en donde se extraía ante todo plata, pero también plomo, se calcula que trabajaban unos 40.000 hombres, los cuales obtenían unos beneficios calculados en cerca de 25.000 dracmas diarios. Otra actividad destacada era la pesca, en particular los salazones de la costa atlántica de Andalucía. Importante fue asimismo el desarrollo de la esclavitud, que alcanzó cotas muy elevadas. La sociedad, por su parte, estaba dividida en dos grupos claramente contrapuestos: por una parte, los honestiores, es decir los dominantes; por otra, los humiliores, la capa popular. De todos modos había una clara diferencia entre los que poseían la ciudadanía romana y los que no la tenían. Esa situación duró hasta el año 212, fecha en la que el emperador Caracalla decidió conceder a todos sus súbditos la ciudadanía romana.

Se generalizó el uso de la lengua latina, que terminó por arrinconar la mayor parte de los idiomas que se hablaban en tierras hispanas. La única lengua que sobrevivió del pasado fue el euskera, que se hablaba en tierras de los actuales territorios del País Vasco y Navarra. Se experimentó un espectacular progreso en tierras hispanas sobre todo la vida urbana, con núcleos como Caesaraugusta, Barcino, Tarraco, Toletum, Lucus, Asturica Augusta, Saguntum, Valentía, Carthago Nova, Norba, Emérita Augusta, Corduba, Hispalis, Carteia, Malaca, Cades, etc. Las ciudades hispanorromanas fueron escenario del desarrollo de la institución del municipio, que estaba integrado por una Curia o Consejo y unos magistrados, entre ellos, como más destacados, los duoviri y los ediles. Paralelamente, una densa red de vías de comunicación, punto de partida de las principales rutas de los siglos posteriores, recorría el solar ibérico. Una muy significativa, la famosa vía de la Plata.

Al mismo tiempo penetraba el Derecho romano, cuyas huellas son aún claramente perceptibles en la normativa jurídica vigente en nuestros días en España. Las huellas del pasado hispanorromano son aún visibles desde las murallas de Lugo o el acueducto de Segovia hasta el teatro de Mérida, el anfiteatro de Itálica o los arcos de Bará y de Medinaceli. Hispania, asimismo, aportó una nómina muy destacada de grandes figuras a la historia de Roma, desde emperadores, como Trajano, hasta escritores, entre ellos Séneca, Lucano, Quintiliano o Marcial, pasando por el agrónomo Columela o el geógrafo Mela.

Expansión de la religión cristiana

La época de la dominación romana fue también testigo de la llegada a la península Ibérica de la religión cristiana, que iba a convertirse en uno de los más firmes puntales del futuro de las tierras hispanas. En un primer momento la difusión del cristianismo se hizo con lentitud, debido a que se trataba de una religión perseguida. La Iglesia cristiana ya estaba fuertemente implantada en tierras hispanas en el siglo III. El Edicto de Milán, dado por el emperador Constantino en el año 313, permitió al cristianismo salir a la superficie. A comienzos del siglo IV, del Concilio que tuvo lugar en la localidad granadina de Iliberis, al que asistieron 37 obispos. Antes de que concluyera esa centuria el emperador Teodosio proclamaba al cristianismo religión oficial del Imperio romano. El cristianismo hispano de la época imperial aportó nombres señeros, algunos mártires, como Justo y Pastor o Eulalia de Mérida, pero también figuras destacadas, como el obispo Osio, el historiador Orosio y el poeta Prudencio. Pero también hubo desviaciones doctrinales, la más significativa de ellas la que protagonizó Prisciliano, que fue obispo de Ávila en el siglo IV. El priscilianismo, al que se acusaba de estar relacionado con la magia y el maniqueísmo, sobrevivió, no obstante, a su fundador, alcanzando una notable expansión ante todo por las provincias romanas de Gallaecia y Lusitania.